|

|

& _# F' \) z- l6 J H相信初学乐理的同学对自然大调都是比较熟悉的,毕竟这种调式是生活中最常见调式。但,对于和声大调和旋律大调,很多同学可能就摸不着头脑,不知道有什么用了。3 X7 U8 O) Y- ~6 C

8 [6 m5 t; ?* z3 _) w& Y

1 F) o& H- H X* y( B

0 D, S& }4 r" e* S7 i& q- a3 G# q事实上,这三种调式的出现都是有一定的原因的,了解到它们之间的联系和不同之后,区分它们就会变得很容易了。! e% N, B4 F2 {. h7 {9 g. `

; X1 Q/ V; p5 I- G$ j0 `6 ^

; X1 Q/ V; p5 I- G$ j0 `6 ^

+ C+ A9 D/ a [' O ? z: v, f% u! w0 _% |/ k% u

01/ O2 V0 `4 y* f/ k

6 m/ O' ]( P1 R; m

自然大调

. n& Q1 W3 e) J, t0 d" }

! y; l: v) t8 d9 K* l _1 j M: o; d) b" d& |

9 g0 G0 d& y: `0 L8 C. G+ z, m/ R

说到“自然大调”,可能没有哪个学音乐的同学不知道。但是,说到对自然大调的理解,很多同学可能都只是停留在像do、re、mi、fa等这样的七个唱名上了。9 r/ u; l O' q+ J/ i8 s. u8 H# z

( m: k4 k2 G- Y7 l

( s4 r9 Q& c1 {- ?& U7 c6 l2 L& h1 _3 g& y: k2 p

事实上,自然大调的确立并不是一蹴而就的,这种调式的出现还得追溯到西方中世纪的教会调式中的Ionian调式。中世纪的教会调式其实有六种,其中的Ionian调式和Aeolian调式最终在巴洛克音乐时期脱颖而出,成了我们如今熟知的自然大小调。0 h) `3 C7 \- S" m

. l4 J3 Y, I( R

+ d p' }! `& I& P$ K+ ^9 D4 B2 V$ j

" k9 I" Q7 s+ v; q

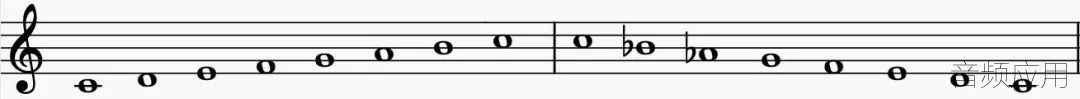

在自然大调的音阶中,从主音往上,各个相邻音之间的音程分别是大二度、大二度、小二度、大二度、大二度、大二度、小二度。

; [- L( m1 c+ E1 X1 b8 T) B

* _: K! t% [0 O# V7 u" j# F) F g$ O, S/ Z

/ o& h6 ?1 Y- m+ e% G- E

/ o& h6 ?1 Y- m+ e% G- E

7 U6 j; @% w' ]6 Z) ~1 e

. W1 R7 V6 u; U7 G. c( Q

比如C大调的音阶就可以表示为C、D、E、F、G、A、B。

7 S; u8 P" ?2 [. Q: e8 W

$ J. I4 D- M4 G8 z% A3 c1 T( A# \$ o( P6 V( q2 J. F5 i7 d

/ F' p9 L( O/ R1 u [( q/ u N6 ?. k) F$ y; B4 j/ `# V

; e) Z$ w, |# B% u% Y0 o

02

! n9 \! n/ `) V8 o/ i' z7 m* d, e1 I2 d1 y0 T

和声大调

' P' T/ R" d' |# v

3 f( P: _0 C8 L. ^3 u [. K- J4 K8 n5 {3 Y3 B/ Z: r

* W0 ?! B* g a相较于自然大调,和声大调的知名度就显得低了不少,而且和声大调正式被提出来的时间也是比较晚的。

- b0 C, W. \7 O$ f

$ C/ x& J4 M# ?

' X) x& g3 P/ t) C4 y

5 l; `- n, X! o4 N7 J, ?事实上,到了十九世纪下半叶,和声大调才由俄罗斯民族乐派“强力集团”的成员里姆斯基·科萨科夫(1844-1908)正式命名。' B4 ^) y. J: g0 M2 U4 `, M

8 U4 f" R8 [4 F4 }2 [7 a* f: f `; Q# `! O! K0 U; ?

) y2 i2 t$ I% x

) y2 i2 t$ I% x

1 u, O8 N% ]# I* W, p7 n2 k5 K4 u7 C- @: W

, z* R) C+ G/ }) P

和声大调是把自然大调的第六级音降低一个半音,或将和声小调的第三级音升高半音而得到的一种调式音阶,其结构为:全音、全音、半音、全音、半音、增二度、半音。; y( {0 B4 X! s! ^) b7 N5 ]# ^- I

9 v+ v0 Y- k0 J2 m1 P/ l

7 O- {0 Z+ Q. u3 X, C& Y

+ a8 K0 ~- r9 j! s; L, T1 b相较于自然大调,和声大调最主要的特点就是六级音与七级音之间的增二度以及三级音与六级音之间的减四度音程。, o& w$ J& e" Z$ x1 H

3 {& t1 w9 g( W( M

3 {& t1 w9 g( W( M

9 [/ h2 a# M5 S2 X% |- Y* I o) m& i

值得一提的是,在除我国以及俄罗斯之外的大部分西方乐理教科书中,“和声大调”这个概念并不会被明确地提出来。在很多情况下,和声大调都会被认为是一种民族调式而非一种大调,而所谓的“大调”就只有自然大调一种。' J( \ e- w- f

$ |* n9 B7 W% E9 I6 C* [5 p

. `/ Q. \4 h* F1 S

7 S+ |) n( N) L( P7 w/ [1 }/ c我们知道,和声小调的出现是为了弥补自然小调没有导音的缺陷。但是,自然大调却并不是一个有着这样的缺陷的调式,和声大调的出现反而人为地制造了“缺陷”。这也是和声大调目前并没有得到全球范围内的普遍承认的主要原因之一。3 t7 [) O J6 q5 o4 @& T

( z# g) b! [$ I/ D0 Y

; E6 n! }: c! C K4 U/ ^" i) W

) Q' ]: X1 W+ s# z' Z9 y2 @+ L. q$ N

而关于和声大调的作用,则有着许多不同的说法。有人认为,既然有和声小调,那么就应该有和声大调,这里面应该存在对应和对称的关系,这样才符合美学标准。

3 ^+ @4 S/ E: C o6 M

+ ?! e9 Q: u. f" d# A9 P3 P% K H) W9 S- j9 \

7 x/ S4 I0 s! d; W! |仔细观察,我们会发现,和声小调相对于自然小调,其属和弦从小和弦转变成了大和弦,而和声大调相对于自然大调,其下属和弦从大和弦转变成了小和弦。属和弦对应下属和弦,大和弦对应小和弦,妙啊。5 Y/ f! i6 L. T

" x6 j/ v, l0 M' ?- F

+ W0 c# R1 ]3 S$ e/ w

% G" a" _; d7 n9 X$ }: ~

0 m- p4 n& m0 {0 q' D) J可以说,这样的解释不无道理。类似的解释其实还有负面和声,负面和声理论的一个出发点也是和声性质的对应性和对称性。

# m% y$ F4 {5 P5 f% H% q! _0 @$ i

: W5 p* `0 i3 L K0 ^* T0 _5 @

; t' a* P9 n- |. x: O9 }2 ], l

/ H+ F) T: X9 k

03

) }* X" L0 ?7 m7 [9 |9 \$ T& y

. Y l& b3 [8 p" P旋律大调0 C9 W) V2 Q1 `; L2 B+ ]

% ]( H, a! c/ n) i! E

$ B! H( A$ o" s1 ` c4 O

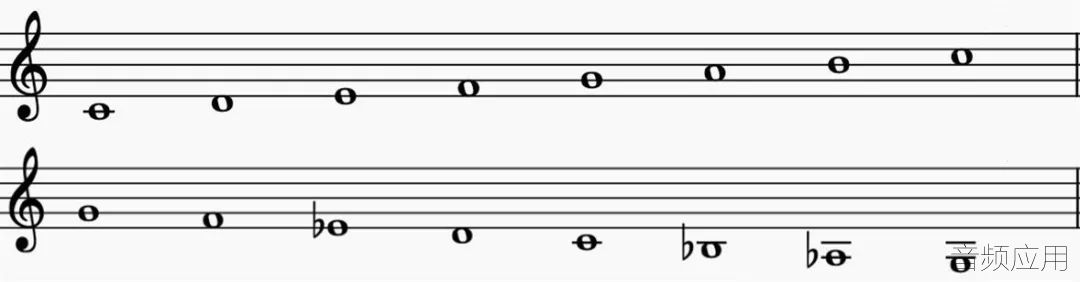

. Y5 Z' q+ R0 \旋律大调在某种意义上与旋律小调是相似的,二者都是要区分上行和下行的调式。上行时,旋律大调与自然大调一致;下行时,旋律大调的六级音和七级音都被降低了半音。8 W, i' |- N1 P7 ^# [% j% }. G

1 V: j0 t5 `/ E9 F. B5 S/ f

* S" @ | c( |* y3 L x7 n

; t& W) o- [# S% X/ J$ r旋律大调与和声大调的境遇其实差不多,也没有得到世界范围的普遍承认,原因也是类似的,即把一个没什么明显硬伤的调式硬生生地改成了一个有“缺陷”的调式。

( b, z+ \ @) I# Z4 p$ A1 N5 r+ n$ L6 V5 j' L1 I, u

. n* w& E5 C. y% c+ Z* b

; X, v; _$ Y6 n5 V" N% }9 P4 ^0 Z: |

关于此,我们还是可以用解释和声大调时提到的对应和对称的说法来解释。也即是说,旋律大调和旋律小调是存在某种对应和对称的关系的,这可能就是其存在的理由。

% i) ]* L7 o9 U) @; o. _& {* v

6 v* Z" _$ w: D" ~4 J# s, H" v" R! K2 b/ r" n' u2 f6 y% S

6 Q, z( J7 y3 G1 u

事实上,在负面和声理论里,旋律大调和旋律小调是互为负面和声调式的。在传统和声理论中,最重要的两个功能可能就是主功能和属功能了,而这两个功能最常见的就是出现在主音和属音,也就是一级和五级上面了。. \# @, G q' F4 ~8 g

1 V8 n: u1 {' h4 ^; R0 w, Z

$ `9 r# s& R0 W) F& E4 W& _! b8 f; {, `) v

一级和五级刚好关于三级和降三级之间的点呈中心对称。依此类推,降二级与降五级呈中心对称,二级与四级呈中心对称,降三级与三级呈中心对称。

^* \ e1 |; w4 b* d' y! w" T6 N5 }( c* c+ X7 `$ v

6 L4 k" n. G( P ^& v/ Z: @& k$ q' J' L0 v: J

而一个与这个音阶呈负面的音阶,就是从五级开始下行,取每个音对应的对称音的音阶:. S( R0 A# ~4 e" _7 _" o4 [

6 {% D$ ~, w$ T+ \- Z

1 T5 w! e F9 a u3 W4 L# L

. k. o+ F- \1 k( Q% g8 \4 z4 \ h; @: U3 f

: P0 Y3 s, r0 o& N: D9 E

0 Y" N z& M6 I$ k6 \

如果不算原来音阶的变化音,那么原来的音阶与其负面和声的音阶便会如下图所示:

9 k) P6 Q4 W# `% z

8 ]6 ?! ^' F4 S! `1 T, X! ]2 x# X

. b5 ^2 k* m, D# r, }- C: ~% y

. Q; g6 s! y- _- @) h# \/ e

" E( j2 y8 g) {

1 W7 a3 F& }2 i' @2 A( ~放在旋律大调和旋律小调上,以三级和降三级之间的点为对称点进行对称变换,我们会发现,旋律大调正好是与旋律小调关于这个点呈中心对称的。! [9 X, b+ Q& h

1 l4 y2 x. W `0 F% T; v& U1 o; E/ Q, A2 k

2 W0 U0 F+ M. ?+ c0 d) P

6 T9 f: ~+ W, R. g* [3 h) f% ]6 O- W; N: j" r" |3 ~

. p( Z% o& K5 |2 U; S3 B' a" t2 t8 `

事实上,自然大调与自然小调,和声大调与和声小调,以及旋律大调与旋律小调之间都是互为负面和声关系的。 |

|