|

|

! \3 s* R6 `" q0 ~: ~

在我们绝大多数人的观点里,所谓的“音乐”自然是要悦耳动听的,不然就不能被称作音乐。而自从人类开始有了音乐文化之后,这种观点就一直作为人类的一种集体无意识而流传了下来。5 H8 i) g1 ]/ D c+ r* B0 k& U

7 a1 X" Z! p. u( x1 z' S

. Z. ?) s- |! {% O- Q

3 E; {2 i4 ]; b* ?

; X, O1 f9 _0 t6 `: W3 b- B; l

但是,我们有没有想过,所谓的“好听”的标准究竟是什么呢?这种“好听”的音乐如果有一天被写完了,又该怎么办呢?

+ d7 F' u4 r, B% J

3 o7 c. I: K8 Z: p& G0 N$ L! Y( Q. w) ?" a g0 B) W+ D+ P

0 L; b; ?$ |8 O5 P' g( c9 K" ^3 q! J R: u0 M& E& `- E# o4 T( q

- ?. r7 e5 G8 G/ k" X+ {1& x2 {9 {0 T% Z

: I2 B% q7 n& x# y1 ^

现代主义音乐的兴起- y0 S1 T+ m# q# d+ Y; t! S0 y+ n

! e! C8 v7 J# A3 V4 v4 I7 v

6 l3 E# a5 ` F' u1 a

7 e8 [8 `# ]; W V: l3 f* P0 Y

5 f3 _- p3 W! G) s E+ [/ ]& g4 g. M! m4 o) T2 g @8 ?; G

事实上,音乐界在19世纪末20世纪初就已经面临过这样的一个问题了。在经历了浪漫主义音乐家们对传统音乐创作和表达技巧的几乎是穷尽式的发掘之后,新时代的音乐家们忽然感觉在这条传统的创作道路上越来越找不到方向了。- q; f) ?7 g- J* q6 u

+ k/ R( G: F; {

6 s" \+ O& E% n6 R4 Z

: [- t: P) \# q, k就像没有谁敢说自己交响曲能比维也纳三巨头写得更好一样,当时的音乐家们面对着古典主义和浪漫主义音乐时期,乃至巴洛克以前的音乐家们在传统音乐上取得的后人无法超越的成就,深深地感受到了一种创作的瓶颈。

Y/ R( V _$ P# X% U

) I! r% j# @. W; @

$ M3 R& A$ c9 |

3 `. C5 k4 z0 [! O2 i- g

7 p2 X6 I1 ~# x- E2 H; o" a- O! S

( }; V! K' e6 j' u' Q

9 h& @! s0 k0 P, N3 s( s历史告诉我们,每当这种结构性的瓶颈出现的时候,往往就是破旧立新的最佳时期。传统音乐的框架限制使得新音乐的创作突破受到了限制,那么,就应该去主动打破这种框架的限制。* Z5 }( H5 O* x, I0 N7 Z3 S9 f X

; ]" Z% ]* \! L2 k

8 o+ B# X) n1 U0 b4 ~+ S L1 V. m1 r5 O, A. x R2 x; s" Y

于是,我们在这个特殊的时期看到了现代主义音乐的兴起。与以往的古典主义、浪漫主义音乐的出现都不同,现代主义音乐是一个十分模糊的概念。20世纪出现的印象主义音乐、表现主义音乐、电子音乐乃至流行音乐等都可以归纳进这样的一个范畴。2 _' A" h( M/ Y# [( X0 o

2 r* z9 G9 R9 v \

6 |& x. \1 g$ s+ U9 n- u3 a) n U+ |5 h9 G) a3 }* k& @; m

# H, `- [( P! c- V3 ^; w; l

8 G- q) v- Q/ l1 O! B4 w% a虽然看似十分纷杂无序,但这些现代主义的音乐流派最共同的特点还是十分明显的,即反传统。这种反传统集中体现在审美意识上的反传统以及创作和表达方式上的反传统。& h& M% K5 m3 D* `3 j) ~- H& _# c

! ?5 x& p, q* s5 T3 M: f* u" o4 S: r) X* X. k

$ R6 t! K. \1 ^* ]8 z无论是印象主义音乐还是表现主义音乐等流派,我们都很难在它们身上找到浪漫主义音乐时期以前的那种合乎规矩的分寸感和庄重感,转而似乎都变成了一种极度超前而个人主义的表达。4 \% o4 d0 b \2 {

8 j& Q$ `4 ]. g8 P& ?/ Y1 Y6 s" ?5 e' v; {6 F

" c5 {7 @6 j( M! h$ t/ U# w$ l$ G7 p1 a- D4 C R# `! A! L) @

; i6 V# {2 s. A' [) ^

26 N+ N% U+ Z) I

0 w3 A; }* B" V* v \将“噪音”引入“音乐”

4 r8 [. n$ u3 U5 L$ x# x. g9 K4 p# Z5 i. U5 m9 i

' @1 j$ s% @( B& o: U) x6 V

$ j6 }$ M6 p O1 }. N

* ^" d4 r6 t0 u4 Z3 l- Z0 g2 u8 m

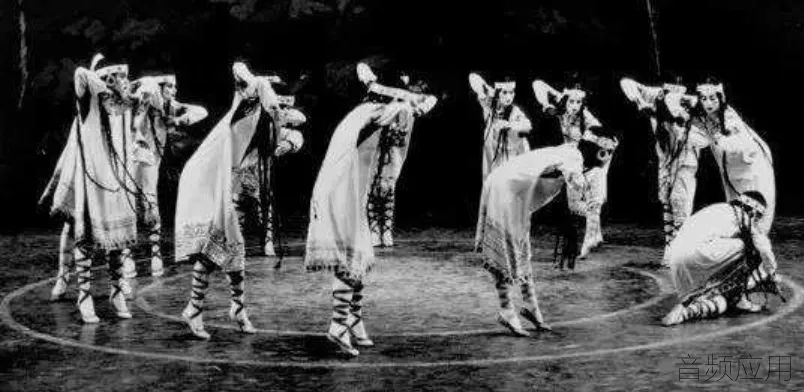

- V$ O' W8 _+ X/ W8 p9 m# S在这种反传统的表达之中,诞生了许多轰动一时并且留名史册的作品,比如斯特拉文斯基的芭蕾舞剧音乐《春之祭》。这部舞剧在音乐、节奏、和声等诸多方面都与传统音乐彻底切断了联系。: |) i% _" H/ e8 M( `" M- _

; y. E F& y4 }2 ?: }2 C

, u- y6 s5 j1 _3 T: E& M2 j0 Z# M _

3 u& w |9 Y- E2 Z, p: @1913年在法国香榭丽舍大街巴黎剧院首演时,这部剧曾引起了一场史无前例的大骚动,演员和乐手们遭到了观众们满场的口哨、嘘声、议论声,更有甚者直接进行辱骂和攻击。

% D+ I$ D) C; K+ v$ }' R! Y# A! o% v! Z$ ^" F6 x& ?

' j! ?: U8 t; J _! x4 W

1 B- ?& \0 J- i5 K$ i8 F( q# u8 Z3 ~; t& u6 d( _# k

; p; V g! [: v; [! F; H' B/ b1 v5 H0 H- N Q! S& V: ]

剧中那些满是冲突的和弦、诡谲的调性和奇怪的节奏让所有观众和音乐家们都震惊不已。没有哪一个听惯了传统音乐的人能一下子接受这种几乎是“噪音”的音乐。0 _& n9 ?8 L4 U# o" v9 A. z a0 `

% [" z4 K3 k- s6 q1 k7 _

* @8 t% W. t# A% M1 b

; H; H( L7 ]. }# i& B而斯特拉文斯基并不是唯一一个将所谓的“噪音”引入音乐的第一人。早在他之前,浪漫主义音乐晚期德国最后一位伟大的作曲家理查·斯特劳斯就已经在他的作品《唐·吉诃德》中加入了更加纯粹的噪音:风声机的机械噪音。新古典主义的萨蒂也在他的《炫技表演》中加入了打字机的噪音。

V3 ^; e' ~ y$ k& u3 G) |2 j% V

5 y: y! V* c* C

8 ~8 P% R' E9 ?

) J! {/ C! N7 S, E i( u# t

) J! {/ C! N7 S, E i( u# t

" p7 i% L1 `* s/ Z) T4 {, ], S

' _5 `8 V4 ?3 E9 g o; Y3 W# x# c) q可以说,这些所谓的“噪音”的加入,正是对传统音乐的反叛,也是一种音乐创作和表达的突破,是音乐发展到一定阶段的必然趋势。; U6 x. [7 f7 j4 e4 O3 |) m

3 f! @0 ~5 x3 [& g# \- r& Y$ W9 R* K8 V4 h q$ `6 j

* n* z" n% b8 {而将“噪音”视作“音乐”的理论基础的出现,则要等到《未来主义宣言》的发表。0 f! c4 s- Y* v4 `4 ^2 j3 B

7 s' C0 n% B! O$ e: y8 h, R2 @: Y+ o( ^. r

4 e2 v+ o# w6 g; J$ j

! S* c u$ q5 ^8 y! q! ~- J1 d, ?8 p @, s4 w* C; E% ~8 D4 b

30 c( D9 ]- ?1 }2 G

6 X$ @$ B1 x7 Z n《未来主义宣言》与噪音音乐 V: `7 P2 y6 O' q- X

8 x3 `8 \; c. U5 S& ]" z

1 A) O5 F9 @" D9 Z. Q! y' o& {

$ D' \4 M- J! j+ P% Y+ b+ f0 M6 ?! [+ Z$ S5 r4 V! G

, ?( M1 H% e* `) u1909年,意大利未来主义者马里内蒂发表了《未来主义宣言》。他在这部宣言里号召艺术家们抛弃以往的传统,否定所有的传统艺术,转而通过从工业化新技术中吸取营养,革新艺术和文化。$ }& U$ V6 B8 p7 f$ h& D1 B @

5 h0 \+ w" y8 I* J2 {

5 z! B6 `- A! ]) }2 A- O

9 j7 i% o9 N* C" `未来主义艺术思潮开始于文学运动,但很快就扩展到包括绘画、雕塑、音乐、戏剧、建筑等在内的极为广泛的领域。

! m' A5 O+ W' a! X6 Y

. \% X! @/ \% m0 o

I- n6 P" o) I, p: t" ]3 _6 `

: T0 e) v& d% u: @' Z8 I

: T0 e) v& d% u: @' Z8 I

4 f3 R# d7 O; S' Q9 s1 C

- Z+ S! _$ Z& ~ c3 a( y$ V" K* H" }/ [8 Z% a

而在未来主义音乐的领域,则出现了普拉特拉、路易吉·鲁索洛等重要的代表人物。其中,路易吉·鲁索洛还在马里内蒂的《未来主义宣言》上签过字。0 S1 e# ~0 p# L7 X8 ~0 f# H* u

3 H$ v$ [. [$ B7 ^4 \/ V6 L

- p) o) c# k# V

( b2 S N7 B9 X- n5 h鲁索洛在他1916年发行的《噪音艺术》一书中认为,工业革命改变了人类的声音环境以及倾听世界的方式。在工业机器出现之前,所有的噪音几乎都是自然界的偶发性产物,而工业机器出现之后的噪音,有很多都是人类主动制造的,就像创造音乐一样。

' J- F7 s5 d) s. n# m3 R5 ~) i% S: d

' w* ]( h. e/ d: F0 t

0 n8 F3 |. w. B3 }" o

0 k2 c5 [2 _' l, z! W* u# X+ ]

0 k2 c5 [2 _' l, z! W* u# X+ ]

7 x0 P3 c2 U! N# j+ N: S2 K

1 A: g* {* e% E1 f* x! e" n3 E

5 L* b! O' Z4 @7 [9 p" m% Y C

而对于将“噪音”进行“乐音”化的必要性,鲁索洛则认为,我们必须通过特殊机制获得无限的声音,来取代有限种类的管弦乐乐器。( j% H: N& I4 q

p6 @% l, \: g! S8 a f6 Y

" r. I1 D# |2 Z# h2 G

! o& r: R+ H: L

没错,他的意思大概就是,我要开始玩音色了。稍微了解一点电子音乐的历史的同学都会明白,这种观点的提出,可以说是直接影响了往后电子音乐的发展的。

% q1 i+ I5 \9 m. @' T

" |. ]8 r1 c H# W; |! H6 U7 a2 { H

1 C. q% ?$ ^2 J, `3 o; @5 h u# K$ D; b. G J2 n7 A

i8 @" n& i; g* K' g

46 x+ b5 I( i3 ^' M. T

( T i) k0 ]" Q( E( ~

噪音音乐' N: d7 _- i1 ~% b/ E' Y

. F' n h! Z0 ~. u2 }) X/ q1 P7 m

5 t, \% M% c, R% u' O1 k* A7 g# Y6 }% _$ `7 q. t

! D$ [% g& C7 c( l0 ]) S+ Y

- L6 v; u& b* j" z9 E, D" J3 u鲁索洛对噪音音乐的贡献不止停留在理论上,他为了进行噪音音乐的实践,还发明了一种名为“噪音吟咏者(Intonarumori)”的“乐器”。% x5 d7 Q: c+ W9 B, M( L- y

: F2 c" c5 D; y x# d' X5 z7 h# [ j; _1 W

3 C: G" Q3 I0 }* e0 Y

所谓的“噪音吟咏者”,其实就是一套面前带有金属扬声器的木制音箱。“乐器”的发声是通过转动曲柄来实现的,而音调和音高则由操作杆控制。这种“乐器”能够在超过一个八度音高的范围内做全音程和半音程以及微分音程的渐变。

/ b, k4 y* V! A0 J

: e( _# a5 T" r1 J- }3 C$ s2 G; l Z! f) B( U1 _, s, E

# Y$ g- F+ V ^3 `

# Y$ g- F+ V ^3 `

5 S) M5 _8 w0 i& H& l

相信又有同学看出来了,这玩意怎么感觉跟电子音乐常用的合成器有异曲同工之妙呢?其实,鲁索洛的这项发明在一定程度上就是合成器发明史上的一次开创性的试验。& w1 W1 e" ~! }0 H# S, }

( h* O2 L4 r( r1 f- H7 f

( ]: W Y- x. _

3 X: S9 d3 F& B6 c

为了验证这项发明的效果,鲁索洛在朋友的支持下于1914年4月举行了一场噪音音乐音乐会。意料之中的是,这场音乐会以演奏者与观众的集体斗殴为结束,其惨烈情况比起斯特拉文斯基《春之祭》的首演来说,有过之而无不及。

$ ^! W; Y& S/ \) y' b% K% y; S. z3 g& X# t: l. N

; K* G4 M# b) } c$ h; ]. Q' I( s噪音音乐的艺术运动一度十分风靡,吸引了很多人包括一些接受了传统学院派音乐教育的音乐家的参与。

o, }+ j+ b: [, l$ K

# t( P4 E# o- Z1 x( f* B# g, H# T+ q& L! c0 x$ v

: c" x2 R( l% k7 P& q/ i' X

但这项艺术运动由于过于激进,并且严重触犯到了传统音乐的权威,故而始终没能得到市场和学界广泛的认可,所以在不久之后很多音乐家都相继退出了这个阵营,这场运动也就慢慢偃旗息鼓了。5 `8 l, o2 ^! o \4 I$ D

: _9 r8 U- }0 W% f' V

- @) @* d# e6 z/ j4 s

* J' b5 v7 n1 u- l

* J' b5 v7 n1 u- l

0 @( A! H% p4 q" F6 o

- a2 E1 R+ e! w$ p! i" X9 Q- _0 i今天,虽然还有不少音乐家在做噪音音乐的实验,但都远远没有鲁索洛当年的那般激进。5 m" N! N* k0 f6 j+ P

" e1 V% W3 ^3 r8 O L8 |

! V$ p5 _ b) b9 c- J/ Z: }& d, s7 _& e+ |! C

另外,值得一提的是,鲁索洛还给他的一些噪音音乐留下了乐谱。虽然后人如果想按照这些乐谱来复刻他当年的那些噪音音乐也不是件容易的事。1 y! q" J5 @0 d* m

2 l) x/ k. s& {" G

$ I" f' B1 H% u$ g5 @ t e! D& {9 A- p# p+ o

- n. j2 F2 r5 |

2 H0 v$ K7 x+ i6 y) c5

" B3 @9 Y# ^& C( S3 q! a' L4 I" B8 R0 C V. m

噪音音乐对电子音乐的影响

$ j( u( l2 k: a" \" o+ y+ J5 o, f2 m1 C% H0 z6 g2 N S! P" K

6 r( G" W1 w- l- ?) K* p

k1 K/ | Z) ^* e1 |

3 {( f6 n4 W h' ?: O) r# h

$ p# I# g( v8 P- a) K9 V

鲁索洛的噪音音乐试验虽然没有取得完满的成功,但许多电子音乐家如Josef Tal、Milton Babbit和Jean-Michel Jarre等都在很大程度上受到了鲁索洛的相关理论和实践的影响。

3 u; [3 q2 Y3 b! P {; e! k

/ y Y; d, p/ l8 @1 Y6 y5 I

4 w7 z/ Z2 y7 w" x* j5 [8 r: n6 o

4 d o) }, {+ Y9 n/ @5 }8 AEdgar Varèse和Pierre Schaeffer更是被他的技术所启发而开发出了第一批电子乐器。/ b6 K! _; H$ V7 f; N- ^

* f: E# h+ u; m

: @$ c! l1 w! W3 K' ^ u

" n* F1 E, ~( H* x$ U/ M N

" n* F1 E, ~( H* x$ U/ M N

2 n' B/ e0 @7 \

2 [, {. D. X! J+ n/ R6 i3 D' x! h; r% v# v0 Y, q; X

可以说,鲁索洛以一己之躯承受住了绝大多数的非议和压力,从而让后人在新音乐的探索路上不必走得像他那样艰难了。1 e$ { E' [0 P

! w% Z. r& |7 Q4 S% z" H% x1 y) P6 n C

: t$ t& `$ ?7 L5 Z" Z6 X而在促使电子音乐出现的审美基础和实践基础这块,鲁索洛更是做出了极大的贡献。毕竟,在刚出现的那会儿,对于听惯了传统音乐的听众和音乐家们,电子音乐就是妥妥的噪音,电子音乐等于噪音音乐在当时几乎是一种共识。

* l8 h/ N1 A0 C# p1 ]

0 Q' V: D1 h& r- F* ?! j' k1 D% p: M1 U! h

9 c: \2 f5 j8 I& H& x

. u! W. \* t5 D* r' [; a

7 k2 c6 _' ~& G

8 ]4 y/ y( u; z8 r而且时至今日,也还是有很多听众和音乐界人士对电子音乐持有鄙视的态度,认为那些“乱七八糟”的音效就是纯粹的“噪音”,不配被称作“音乐”。

4 c( z6 G# K; B6 Q

6 b# N3 U5 c1 N' N- D8 A/ A. i' f! I% {5 S8 F. x

% g4 k! u8 c+ W- r* ^

在笔者看来,电子音乐能从当年那等同于噪音音乐的尴尬境地,获得如今部分商业性电子音乐能够风靡全球、世界许多著名院校都开设有实验性电子音乐学科的地位,并不是一种偶然,而是音乐发展和人类审美发展的一种必然。 |

|